En 1966, la SBRU (la Société Bordelaise de Rénovation Urbaine), une société d’économie mixte, prend la relève de la SBUC, avec à sa tête Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux.

En 1968, Jean Willerval et Paul Lagarde sont nommés architectes coordonnateurs au côté de Jean Royer. Ils ont «pour mission de définir le parti architectural, de préciser les hauteurs et volumes des édifices et d’approuver les dossiers de permis de construire» (Pierron, Robert, Société bordelaise de rénovation urbaine. La rénovation du quartier de l’Hôtel de ville à Bordeaux : de la rénovation de «Mériadeck» à la restructuration du centre d’une «métropole d’équilibre». Edition : Institut d’études politiques, Bordeaux, 1974).

La nomination de Jean Willerval à Bordeaux «mal vécu par les architectes du cru, alimente un climat de méfiance peu propice à la qualité du débat qu’aurait dû susciter une opération de cette envergure».

(Emmanuelle Dupuy. Un pari presque gagné, dans D’Architecture, n°53, mars 1995).

Au fil des projets (quinze seront nécessaires), le projet s’affirme, son lien aux théories des modernes s’impose. Si la dalle était un élément déjà apparu dans les plans de Jean Royer, Willerval en affirme l'importance.

Adaptation

À ce stade d’avancement du projet, qui n’est encore que théorique, le périmètre d’intervention, même s’il a déjà été défini, reste relativement flou : le quartier, ou plus précisément sa dalle, peut encore s’étendre sur la ville.

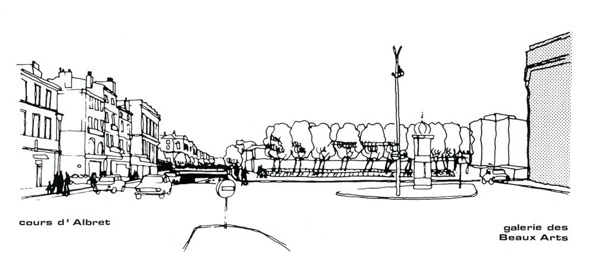

Dans un premier temps, la dalle doit franchir le cours d’Albret, qui se voit alors partiellement enfoui sous un tunnel, pour rejoindre la place Gambetta qui lui a dicté sa hauteur (14,50 m NGF). On songe également, pour garantir une intégration complète du nouveau quartier à la ville, et un raccordement parfait au centre historique, à prolonger la dalle jusqu’à l’axe commerçant principal de la ville, la rue Sainte Catherine. Pour se faire, la dalle devra tout de même franchir les jardins de la mairie. Si l'hôtel de ville reste un élément sur lequel on ne peut intervenir, à l’image des monuments parisiens que le Plan Voisin de Le Corbusier juxtaposait à sa logique interne, selon le procéder surréaliste du «cadavre exquis», en revanche, les deux hôtels particuliers entravant la perspective entre les nouveaux jardins et ceux de la mairie doivent être légèrement déplacés sur un côté. La dalle, quant à elle, se termine en douceur, en rejoignant le niveau du sol au-delà du périmètre d’intervention.

A ce stade du projet, la dalle est un élément complet et continu sur l'ensemble du quartier. Seuls quelques percements ponctuels au-dessus des voix automobiles permettent d'appréhender la rue en contrebas.

Mais au fil des projets, ces percements s'agrandissement jusqu'à libérer totalement les voix. Celles-ci, perdant leur caractère souterrain redeviennent simplement des rues, et au-dessus d'elles, il ne reste plus que des passerelles aux accroches arrondies, seuls vestiges de la forme ronde des puits de jour.

Modification des partis architecturaux :

l’arrivée de Jean Willerval

Velléités modernistes

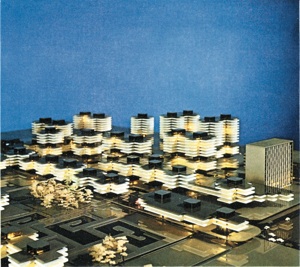

En 1970, un plan cruciforme, directement inspiré des travaux de Le Corbusier, est imposé sans justification précise à la quasi-totalité des constructions par Jean Willerval. À celui-ci s’ajoutent d’autres partis architecturaux, prenant irrémédiablement corps dans les principes des CIAM : la dalle, nouveau sol réservé aux piétons, doit être dégagée de tout encombrement, les immeubles dont l’accès doit se situer au niveau de celle-ci doivent adopter une «taille de guêpe» pour libérer au maximum cette dernière, la transparence y est exigée ; une trame de 30 mètres, dictée pour l’aménagement des parkings et des bureaux est fixée ; les toitures terrasses imposées. Ces règles architecturales dictées par Willerval finissent d’asseoir le projet Mériadeck dans une modernité revendiquée, plus qu’induite. Bien que ses choix architecturaux soient vivement critiqués, Jacques Chaban-Delmas soutient le projet avec ardeur : «Nous avons accepté le plan en croix et nous le porterons jusqu’au bout.» (Citation extraite du livre de Michel Pétuaud-Létang, Mériadeck, défense et illustration des quartiers de peu)

Enfouissement du cours d’Albret

Croquis extrait d’une étude de Jean Willerval sur le quartier en 1976

Le projet avance lentement. La SBRU a de nombreux problèmes d’expropriation (résistance pour acquérir les terrains sur lesquels les commerces sont en activité, les logements sont occupés, des entreprises industrielles importantes en fonctionnement). Plus de 2 500 familles doivent être expropriées et relogées dans les cités de la Benauge et de Carriet, Claveau ou le Grand Parc. Les maîtres d’ouvrage ne se présentent pas, les partis imposés par le projet faisant hésiter les investisseurs. Les premières réalisations de logements et de bureaux, préfigurant le futur architectural du quartier, n’arrangent en rien la situation : les Jardins de Gambetta ne sont pas appréciés par les investisseurs. Refusant le plan en croix, inadapté à leur programme, les premiers projets publics ne respectent pas les exigences du plan-masse, que se soient les chèques postaux ou les PTT, rue Georges Bonnac. De même, la première réalisation privée bancaire, la Caisse d’Epargne, ne respecte pas le plan en croix.

La confrontation architecturale entre le nouveau quartier et l’ancienne ville ne semble pas être un problème majeur aux yeux des maîtres d’ouvrage, la question est vite élucidée derrière plusieurs procédés supposés garantir une parfaite harmonie entre les deux entités. «Il s’agissait en particulier de trouver une architecture s’harmonisant avec celle du centre actuel, qui la compléterait sans la plagier (...). La hauteur et le volume des bâtiments, tout en signalant l’importance du quartier, s’équilibreront avec la masse des immeubles existants. En particulier, les hommes de l’art ont veillé à préserver la silhouette de la ville en déterminant un «vélum», limitant la hauteur des constructions ; I’architecture, résolument contemporaine, reflétera toutefois par sa trame monumentale, le caractère du quartier central résultant de son ordonnancement remarquable».

Ainsi, l'architecture du nouveau quartier se voit privée de son sens et de ses ambitions : Mériadeck, projet moderne et monumental, s’opposant totalement à la ville l’accueillant, que se soit par son urbanisme ou son architecture, n’aura droit qu’à de petites tours, pour ne pas être vu de trop loin. L’anecdote de la tour de l’hôtel de CUB en est symptomatique : plus haut bâtiment du quartier, il s’est vue amputée de deux étages, alors même que le permis de construire était déjà accepté, pour ne pas que l’on puisse le voir depuis la mairie de Bordeaux. On étire la zone d’invisibilité jusqu’à la totalité de la place Pey-Berland pour plus de sécurité pour le maire.

Le nouveau quartier de l’hôtel de Ville

Modification des partis architecturaux